In attesa dello stupore: Vincenzo Agnetti

Devo subito confessare una mia colpa: quella di non avere mai visto – prima di questa occasione – le opere di Vincenzo Agnetti dal vero. Avevo incontrato molte volte le immagini dei suoi lavori naturalmente, ma solo dentro antichi cataloghi degli anni Settanta, come pagine ritrovate nella cripta di un antico museo della tarda modernità, oppure nelle riviste d’arte che le offrivano come pregiati omaggi alla brillante e lontana epoca dell’arte concettuale italiana. Non so dire per quale arcano motivo, erano sempre riproduzioni in bianco e nero, spesso fotografie sgranate, consunte da una loro febbre, come fossero oppresse da un vento del passato che calava un velo di crepuscolare mitologia sopra tutti gli oggetti, le intuizioni, le invenzioni mentali e fisiche di questo autore straordinario per chiarezza di visione e di realizzazione.

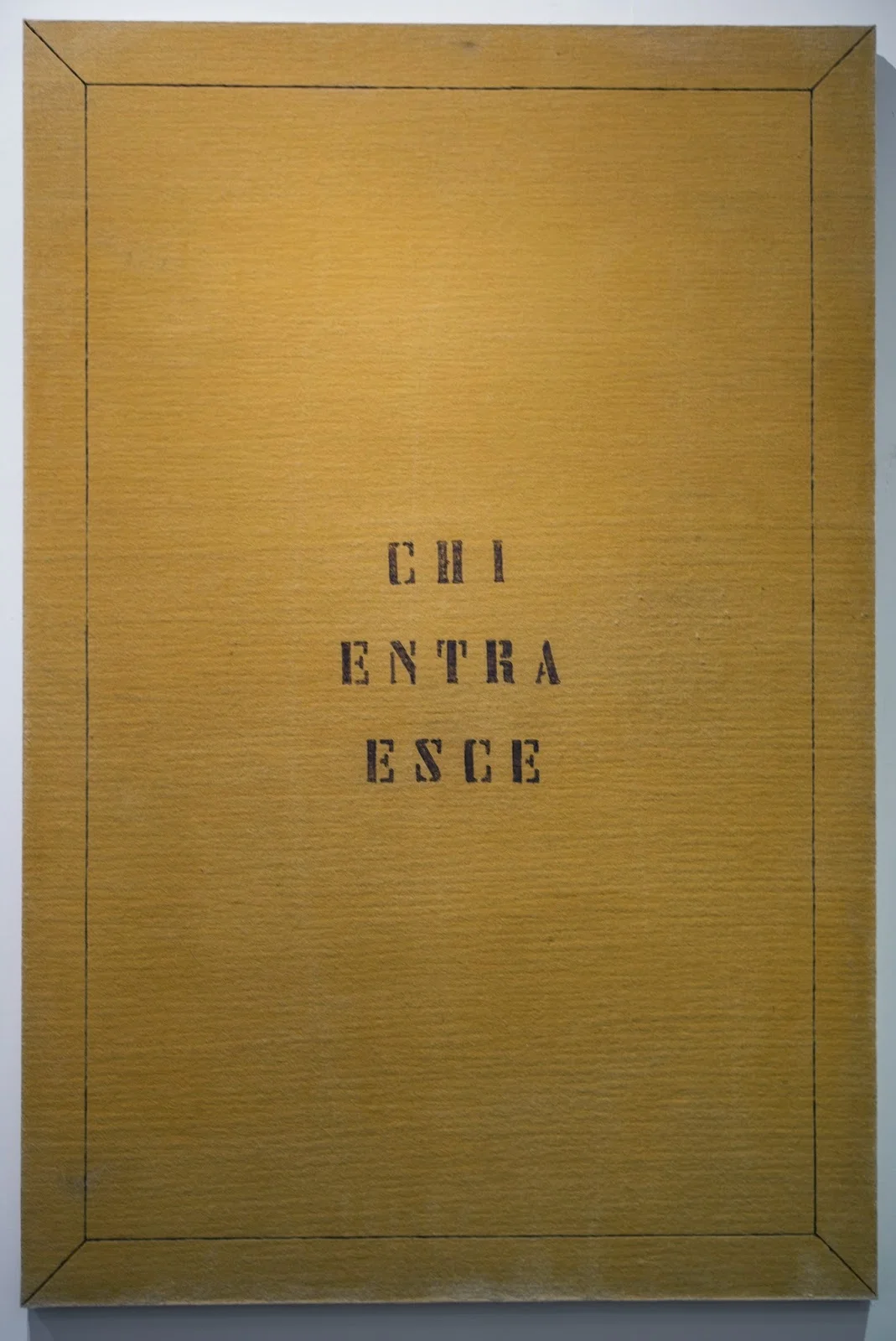

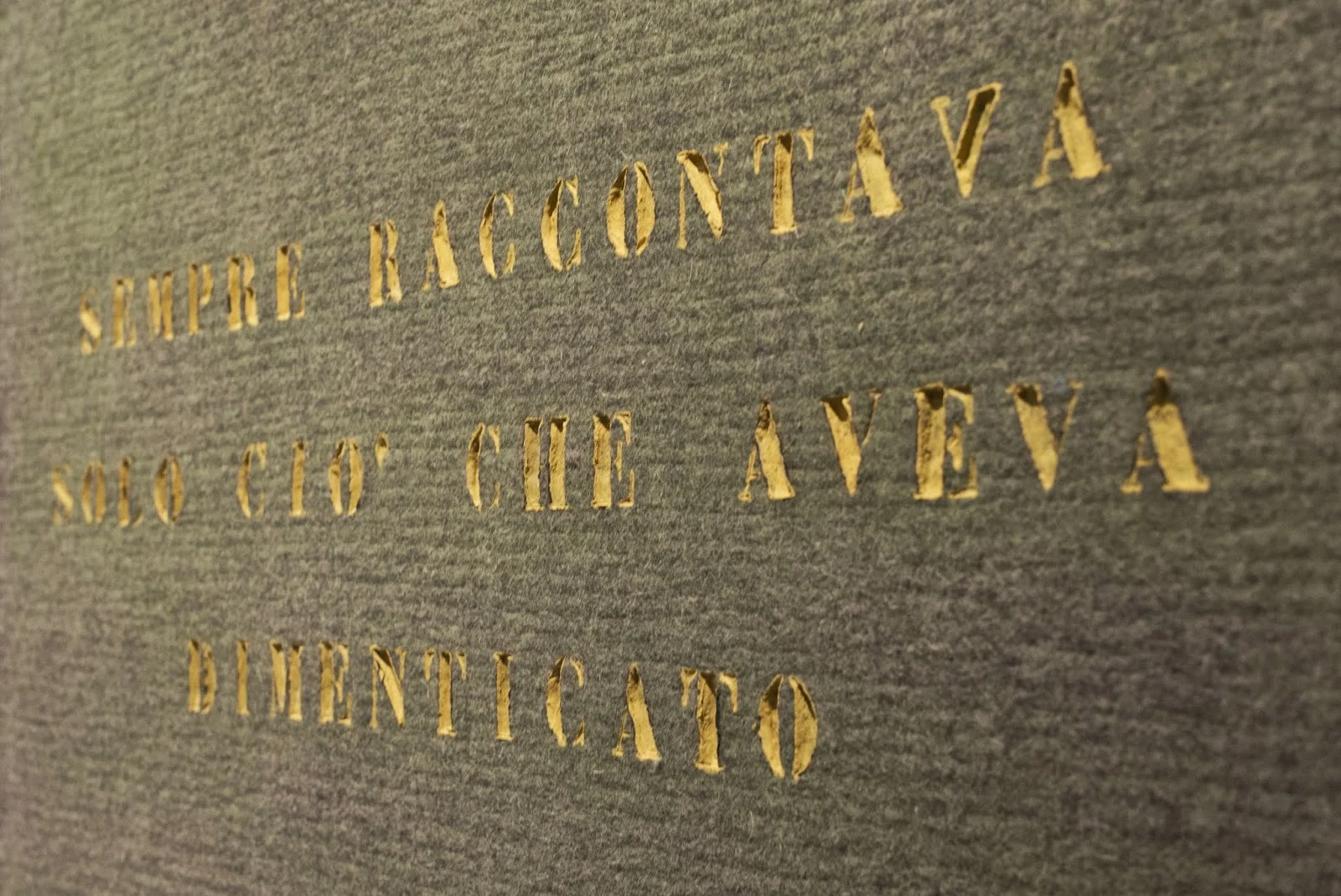

Invenzioni linguistiche innanzitutto. Frasi introdotte nel corpo delle opere come una esatta fioritura della mente, con la felice nitidezza di un pensiero che ci abbaglia. Titoli/dichiarazioni che in un medesimo tempo rivelano l’ispirazione iniziale del fare artistico e diventano materia stessa del lavoro. Qui la vicinanza - ma forse dico troppo poco, dovrei parlare di vera e propria tangenza- di Agnetti alla poesia è lampante. Le sue brevi frasi risultano miracolose: illuminano la scena, seducono gli spettatori, alludono ad altri invisibili territori da attraversare. Essenziali arabeschi linguistici, lasciano materializzare nella mente dell’osservatore tutta una serie di enigmi, ma offrono sempre una via d’uscita, non edificano spazi chiusi, non imprigionano chi guarda in una gabbia predefinita, al contrario, fanno di colpo emergere – come in un libro per bambini dalle pagine pop up che all’apertura innalzano scenari sorprendenti– orizzonti limpidi in cui avventurarsi.

Mi colpisce, ad oltre quattro decenni di distanza dalla loro creazione, la freschezza sprigionata da questi meccanismi mentali tradotti in eleganti oggetti scenici. Anche l’uso dei colori – considerata la già speciale gamma dei materiali impiegati – conferma una sapienza magistrale. Brilla l’oro delle frasi scavate nella superficie del feltro, confermando la preziosità delle parole. Il nero profondo delle lastre di bachelite accoglie lo sguardo come un manto vellutato, morbido, avvolgente. Le lettere bianche incise sulla superficie producono (in totale leggerezza) quello stupore che Agnetti – pur nel rigore dei suoi procedimenti – teneva evidentemente nella massima considerazione.

Arte concettuale, certo, ormai questa definizione è storia. Ma del tipo che io preferisco: le idee dell’autore non potrebbero resistere dentro il nostro tempo, non arriverebbero a noi, senza la forza delle opere visibili. Voglio dire che qui gli oggetti prodotti funzionano come specchio infedele, arricchito, potenziato, dei concetti che li generarono.

Vincenzo Agnetti, Testimonianza. Galleria Il Ponte, via di Mezzo 42/b, Firenze

Stefano Loria (testo)

Carlo Zei (immagini)